윤석렬 정부의 신재생 축소(?) 홀대(?) 그런 이슈가 종종 나오고있습니다. 인수위는 그렇게 생각안하지만 기사의 워딩이 그렇게 나오는 거 같기도하고요.

과연 문재인정부만큼의 호의는 아니라도 전면 축소가 가능한 부분일까요?

이달 초 발표한 새 정부의 기후에너지 정책은 ‘원전’을 중심으로 짜여져 있다. 재생에너지와 관련한 구체적인 이행 계획은 찾아볼 수 없었다.

오히려 “안정적인 에너지 수급을 위해 원전과 신재생에너지의 조화가 필요하다”고 밝히며 2030년 신재생에너지 30.2% 비중 축소 가능성을 시사했다.

출처 : 이넷뉴스(https://www.enetnews.co.kr)

관련해서 공부해봤습니다.

참고로 신재생 산업군에서 늘 좋은 인사이트 공유해주시는 한병화 애널께 많은 도움을 받고있습니다.

1. 한국의 해상풍력 당위성

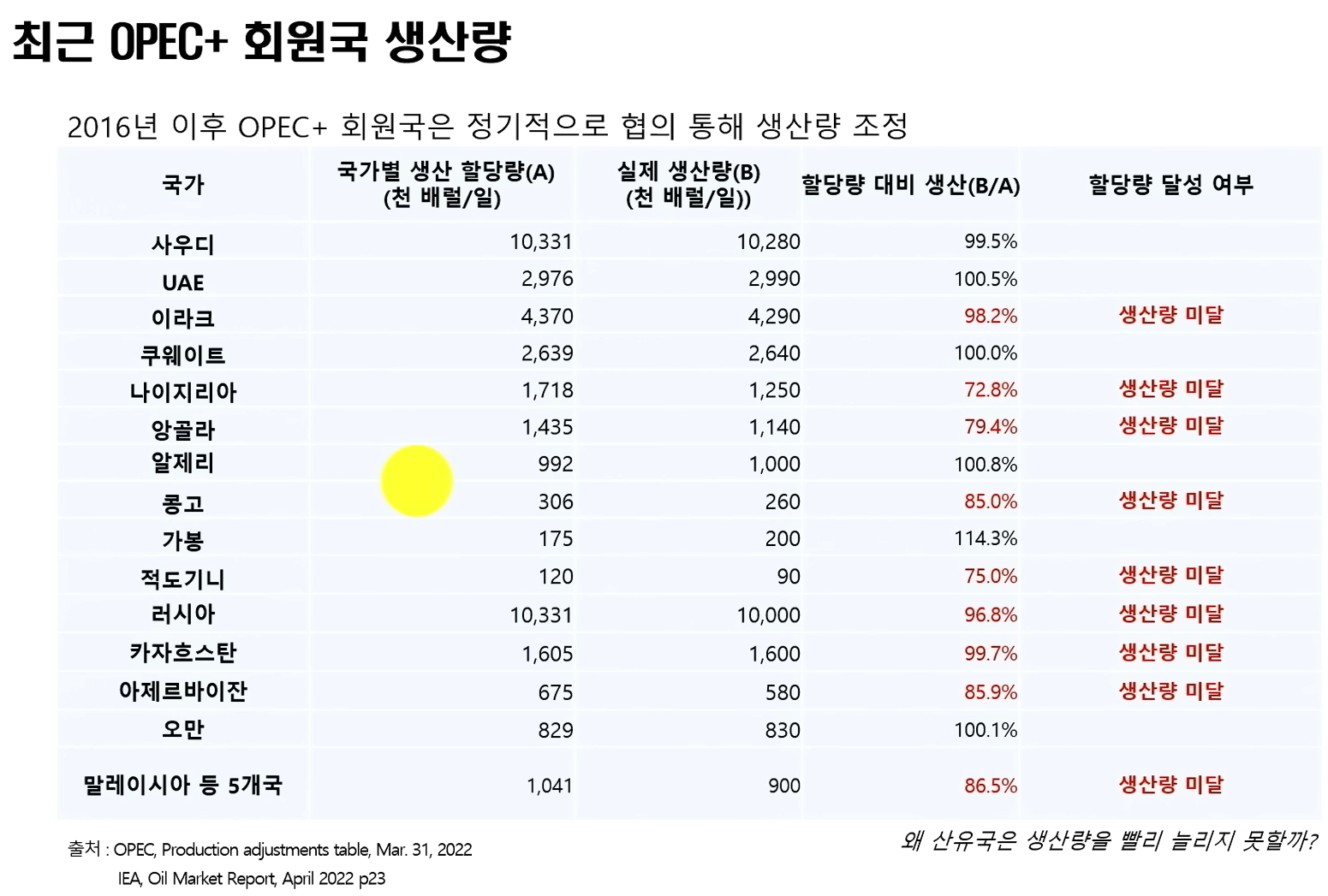

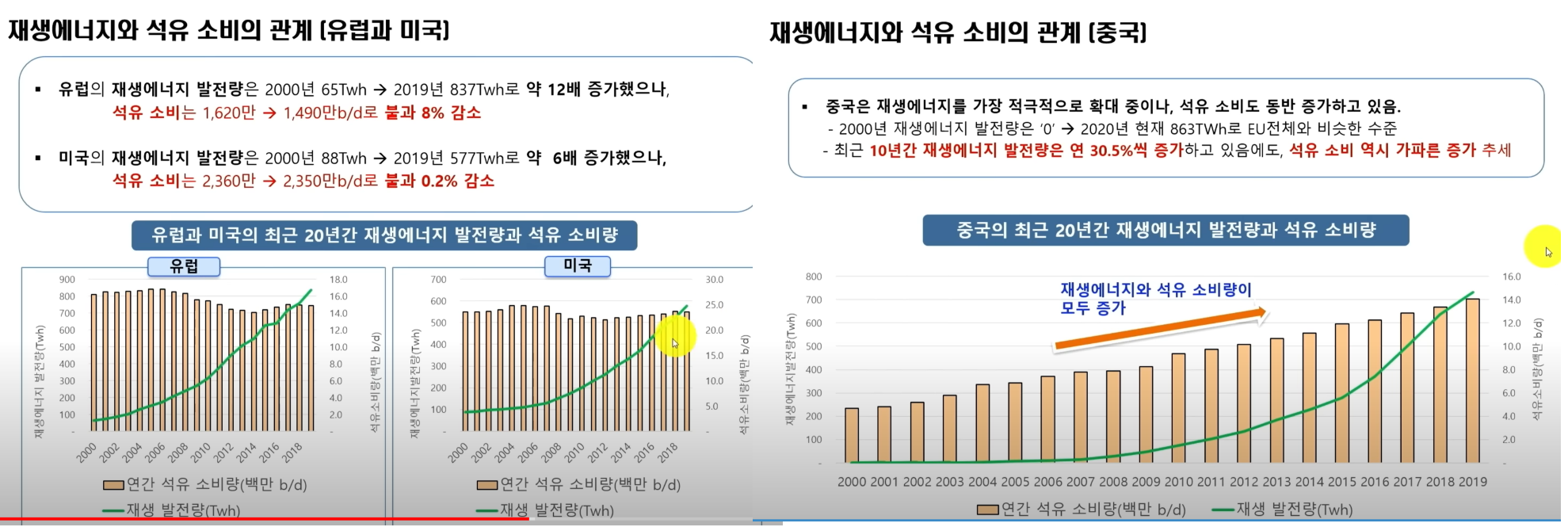

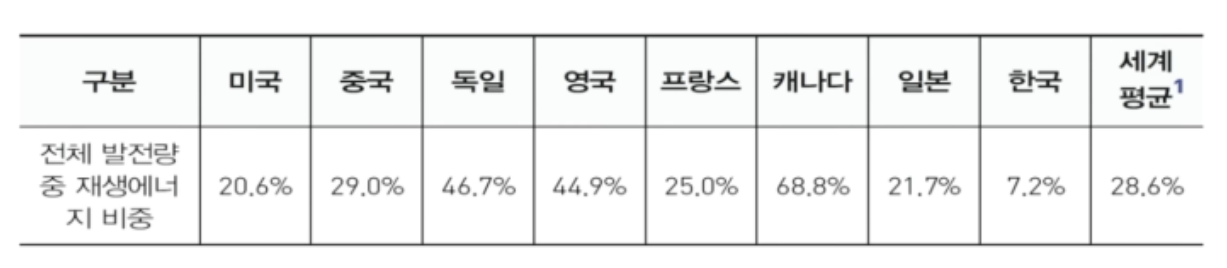

- 2020년 발전원 별 구성에서 한국은 신재생이 7.2%.

- 계산해보면.. 한국의 시간당 발전량은 63.3GW, 원자력은 17.4GW, 신재생은 4.56GW로 집계.

- 문재인 정부의 2030년 목표는 30%. 공급 계획량 48.7GW 중 태양광이 30.8GW이고 풍력이 16.5GW(육상풍력 4.5GW + 해상풍력 12GW). 2050년엔 신재생에너지 비율을 70%까지 끌어올리겠다는 구상.

- 그러나 윤석렬 정부는 전기요금 감안 현실화를 위해 원전을 늘리고 석탄을 줄이며 신재생 발전의 목표치를 하향하자고 했음. 2050년 70% 달성은 매년 전기요름 4~6% 상승을 유발한다고 하며 부정적인 견조 드러냄.

- 아마 작금의 에너지 위기로 향후 2~3년간은 석탄을 쉽게 줄이지 못할 것이고 가동 연장하면서 석탄의 비중을 더욱 높일 것으로 추정.

- 아무튼 신재생 발전 비중이 20%만 해도 지금 비중의 3배. 타 발전원 용량이 늘어나는 거 감안해보면 지금 설치된 용량의 3배 이상을 설치해야겠죠.

- 2021년 한국의 신재생은 태양광이 주력으로 4.4GW가 태양광, 풍력은 0.1GW에 불과한 상황임.(총 4.5GW)

- 태양광의 경우 중국의 물량공세로 인해 폴리실리콘, 잉곳 등 밸류체인 상당수가 중국으로 주도권이 넘어간 상황. OCI 같은 회사들 장기간 꽤 힘들었죠.

- 그리고 태양광 발전은 한국에선 일조량이 중동, 호주, 미국 등 천혜의 입지를 가진 국가 대비 많이 열위함. 평균 일조량이 한국은 3.5~4시간이고 상기의 국가는 2배가량임. 게다가 인수위에서는 태양광을 국토를 훼손하고 손쉬운 돈벌이로 규정하며 노골적으로 비중을 축소하겠다고 했죠.

- 유럽에 이어 미국도 탄소 국경세 도입이 목전에 와있습니다. 그러면 중간재, 최종재를 수출해 돈 벌어먹는 대한민국이 탄소세로 물품에 가격경쟁력이 떨어지면 어떤일이 발생할까요. (EU 탄소무역장벽 강화··· 국내 기업은 ‘남일 보듯’ < 환경·생태 < 환경뉴스 < 기사본문 - 환경일보 (hkbs.co.kr)

- 신임 총리인 한덕수 총리도 신재생 산업에 조예가 깊은 만큼 풍력, 수소의 밸류체인에 충분히 힘이 실리지않을까 예상.

- 자원 빈국인 한국에서 자연 활용한 천연 발전 자원은 원자재 수입 비용 감소의 수혜도 있고요.(2021년 12월 기준 1차 에너지 수입의존도는 94%)

- 따라서 저는 해상풍력으로의 확장에 집중하는 것이 옳바르다 판단하고 관련 사업하는 회사에 투자중임!

경인일보 : 윤석열 대통령 "원전·재생에너지·천연가스 합리적 믹스" (kyeongin.com)

[기획] ’원전’에 무게 둔 한국, '에너지 안보' 확립 가능할까? < 기획 < 기사본문 - 이넷뉴스 (enetnews.co.kr)

신재생에너지 비중 70% 폐기···’친원전’ 유턴 < 기획 < 기사본문 - 이넷뉴스 (enetnews.co.kr)

2. 한국 해상 풍력 소식

1) 해상 풍력 현황

- 현재 가동 중인 해상풍력 규모도 탐라(30㎿), 영광(34.5㎿), 서남해 실증단지(60㎿) 등 총 124.5㎿에 불과.

- 0.1GW에 불과한 해상풍력을 12GW로 끌어올린다면..? 2020년 기준에서 총 신재생 파이는 16.4GW로 증가. 비중은 21.8% 정도.

- 공사중인 석탄 발전소와 원자력발전소감안하면 12GW 늘어도 비중은 20% 이하로 전망되지만 우선 이정도만 달성해도 상당히 고무적.

- 울산이 2030년까지 9.6GW 해상풍력단지 조성 추진중이고 신안에서 8.2GW 추진. 총 16GW 정도네요.

- 에퀴노르가 밝힌 사업 구상은 2024년 800MW 반딧불 프로젝트. 시운전은 2029년 예상.(멀었네요 ㄷㄷ). 그리고 진행중인 프로젝트는 울산앞바다 200MW. 계획중인 프로젝트로는 남서부 해안의 1.5GW. (노르웨이 에퀴노르, 이르면 2024년 울산 풍력발전단지 건설 결정 (naver.com)

진도군, 해생풍력발전으로 인구 '5만시대' 연다 :: 매일경제TV 뉴스 (mbn.co.kr)

인천시, 해상풍력 발전단지 최적 입지 조사 착수 (naver.com)

2) 해상 풍력 계획.

- 문재인 정부 시절 목표는 13.8GW 가량.

- 여기에서 일정 부분이 재검토, 축소가 되겠죠?

- 그럼에도 전면 백지화는 불가능 할 것으로 전망. 말했듯 파리기후협약도 있고 유럽의 경우 NDC를 더욱 강화해 추진중.

- 게다가 베스타스나 에퀴노르같이 다국적 기업과 이미 협약을 맺은 부분에서는 물리는 것도 어려움. 소송에 도가 튼 서구권인지라..

- 한화, SK, GS, LG, 현대 중공업 등 많은 대기업들도 신재생 관련 사업에 투자 로드맵을 제시했음. 수소, CCUS, 전기차, 전기 충전, 풍력 등등 신재생 부분도 상당함. (잇따라 투자 보따리 푸는 대기업…윤석열 정부와 ‘발 맞추기’ - 경향신문 (khan.co.kr)

- 미국도 탄소 국경세를 도입하려 하고 있으며 조멘친 의원의 BBB법안 통과가 가시화되면서 신재생 밸류체인 조성에 더욱 힘이 실릴 전망.

SK, 향후 5년간 'BBC'에 247조 투자···윤석열 정부 '민간 주도 경제 성장' 앞장 - 오늘경제 (startuptoday.co.kr)

만친 미 상원의원은 지출을 줄이는 법안에서 기후 조항을 지지할 수 있다고 소식통들은 말합니다.

적자와 인플레이션에 대한 우려로 법안을 통과시키려는 초기 시도를 방해한 만친은 온실 가스 메탄 배출에 대한 수수료와 탄소 국경세를 포함하여 수정된 버전의 법안에서 일부 기후 조항을 지지할 수 있음을 시사했습니다.

Manchin의 대변인 Sam Runyon은 보도 내용을 확인하지 않았지만 상원 의원은 "우리 나라의 재정 상태에 대해 여전히 심각하게 우려하고 있으며 세금 시스템의 공정성을 회복하고 국가 부채를 상환함으로써 인플레이션과 싸우는 것이 최우선 순위가 되어야 한다고 믿습니다. "

만친은 지출 법안 통과 시한이 9월 30일이라고 공개적으로 밝혔다.

미국은 탄소 국경세를 부과하는 데 가장 근접한 국가입니다. 이는 국내 환경 규제에 직면한 미국 기업과 덜 엄격한 기준을 적용한 외국 경쟁자 간의 경쟁을 공평하게 하려는 것입니다.

약 3,000억 달러(360조?ㄷㄷ)에 달하는 세액공제인 위 보조금에는 풍력, 수소, 원전 생산세액공제, 태양광 투자세액공제가 포함됩니다.

3. IPEF

- 탈탄소 & 청정에너지 포함!

- RE100, 탄소국경세, IPEF 까지 정부도 친원전 원툴로만 갈 수 없는 걸 잘 암. 그럼에도 기사는 원전 확대에만 집중해서 나오는 경향을 보임;;

4. 해외 소식

1) 그린 워싱 방지

현재 이름 규칙에 따르면 펀드의 이름이 국채와 같은 특정 유형의 투자에 초점을 맞추고 있음을 암시하는 경우 자산의 최소 80%가 해당 유형에 있어야 합니다. 변경 사항은 규칙을 ”특정 특성을 가진(또는 발행인이 있는) 투자에 초점을 맞춘 펀드를 암시하는 용어가 있는 모든 펀드 이름”으로 확장됩니다. 따라서 이름에 “ESG”가 있는 펀드는 용어를 명확하게 정의한 다음 펀드 자산의 80%가 해당 정의를 준수하도록 해야 합니다.

- 이름만 ESG라고 해놓고 그린 산업 찔끔 포함시켜서 투자, 자금 조달에 규제를 하겠다는 것.

- 미국의 그린산업에도 수혜가 되겠네요. 저는 블룸에너지랑 플러그파워 보고있는데 이 소식나오고 주가가 폭등했었죠.

- SEC에서 직접적으로 규제가 들어갈 것으로 보이네요.

2) 찐심인 유럽.

- EU의 관련 정책인 RePowerEU는 2030년까지 누적으로 태양광 600GW, 풍력 480GW 확보가 목표. 유럽은 러시아 의존도 탈피위해 2021년보다 약 2배의 평균 설치량이 2030년까지 지속되어야 가능.

- 영국은 2030년 풍력 70GW, 태양광 50GW 확보 목표. 목표달성 위해 태양광은 연평균 53GW, 풍력은 37GW 설치해야함.

- 해상풍력은 북해 연합 4개 국가 목표 65GW, 영국 50GW에 노르웨이, 프랑스, 핀란드, 폴란드 등 해상풍력 목표 설정한 국가를 합산하면 2030년 누적 목표 설치량은 약 140GW 수준. 2021년말 누적 유럽 해상풍력 설치량은 29GW.

- 해상풍력 목표 달성위해서는 2030년까지 연평균 12GW 설치 필요. 2021년 연간 설치량 3GW.

- 러시아 의존 탈피위한 유럽의 정책으로 절대 시장 크기는 태양광이 가장 크게 늘어나고, 기존 시장 대비 크기는 해상풍력의 확대가 제일 큼.

3) 정권 바뀐 호주

- 신임 노동당 정부는 탄소감축목표를 2005년 대비 2030년까지 43%로 확대 공약

- 호주의 재생에너지, 그린수소 산업 성장 탄력 받을 것

4) 핀란드

- 핀란드,러시아 가스중단에 대규모 해상풍력 건설 박차

- 노르딕 지역 대표 개발업체인 OX2는 핀란드 업체와 JV로 준비중인 해상풍력 단지 규모를 4GW에서 8GW로 확대

- 노르웨이는 위 프로젝트 포함해서 약 13GW의 건설 계획이 진행중. 현재 노르웨이의 해상풍력은 약 70MW 수준의 테스트 단지만 있음.

5) G7

- G7, 석탄연료 폐지 첫 합의…2035년 전력부문 탄소배출 종료

- 주요 7개국(G7 / 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 캐나다)이 석탄연료 사용을 단계적으로 폐지하는 데 처음으로 합의했습니다.

- 이를 위해 2035년까지 전력 부문에서 탄소배출을 대체로 종료하고, 2030년까지는 무공해 차량 비중 확대 등을 통해 교통부문을 고도로 탈탄소화하기로 했습니다.

- G7은 올해 연말까지 국제적으로 화석연료 사업에 대한 공공 직접투자를 끝내고, 2025년까지는 화석연료 보조금을 없애기로 했습니다.

6) 미국

- Biden-Harris 행정부의 청정 에너지 경제 추구에서 또 다른 단계로 내무부는 오늘 캘리포니아 Outer Continental Shelf의 두 지역에서 해상 풍력 임대 판매에 대한 다음 단계를 발표하고 대중의 의견을 환영했습니다.

- 바이든-해리스 행정부는 미국의 해상 풍력 에너지를 현실로 만들려는 대통령의 목표를 달성하는 데 필요한 속도와 규모로 전진하고 있습니다.”라고 Deb Haaland 장관 이 말했습니다 .

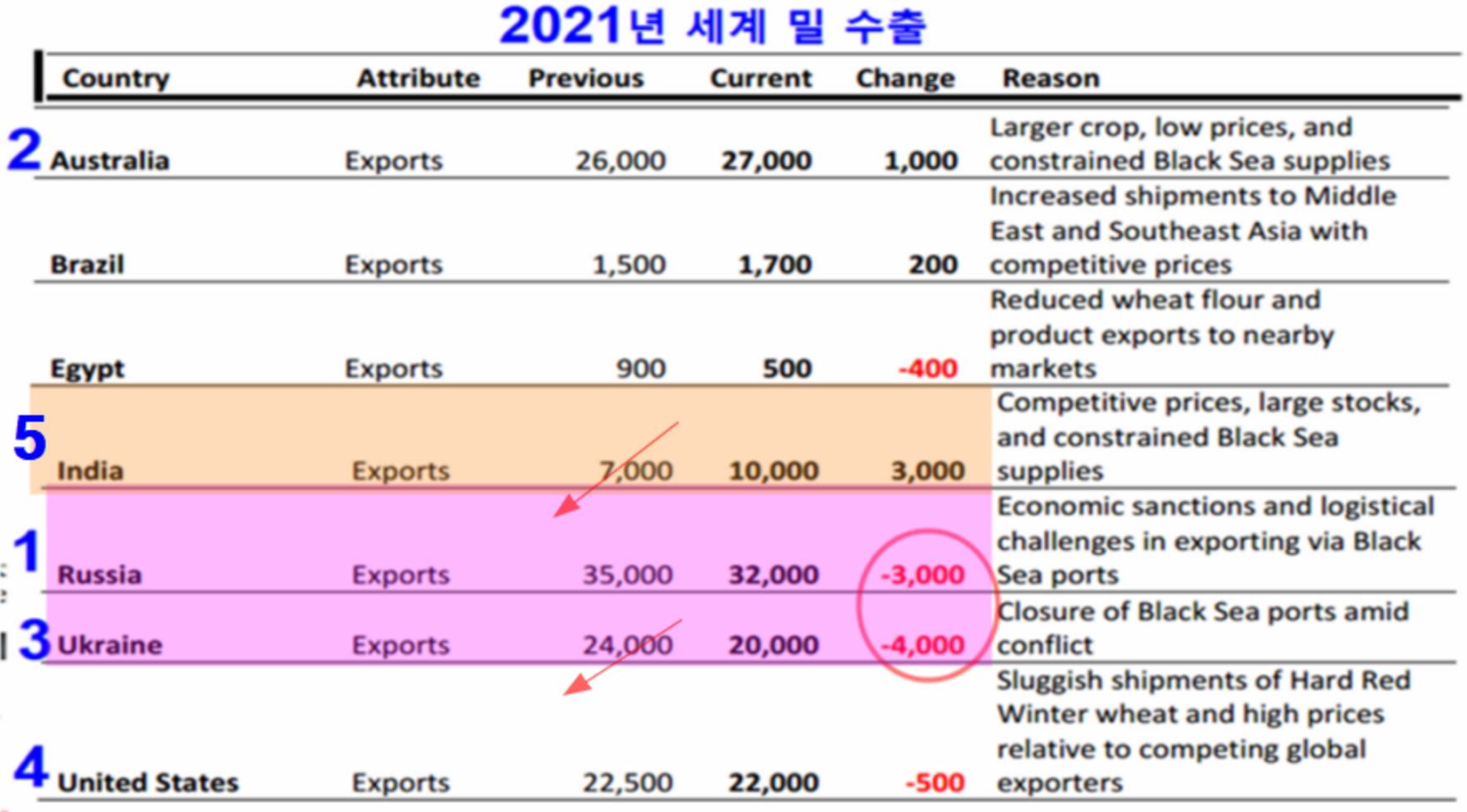

당장의 에너지 위기로 많은 사람이 고통받는 요즘입니다. 그럼에도 전통 연료의 규제 완화 및 개발 촉진 같은 방향으로 연결짓기보다는 오히려 더더욱 신재생으로의 전환으로 박차를 가해 어느 국가에서 자주보던 자력갱생(?)과 비슷한 자력발전 형국으로 흘러가고 있습니다.

고려해야할 요인으로 아직 2022년 여름의 폭염, 2022년 겨울의 혹한을 작금의 에너지 쇼크의 상황에서 어떻게 견디고 헤쳐나가는지가 중요하겠죠.

폭염과 혹한으로 이미 비싼 에너지가격에 공급의 해결은 난망한 상황이라 높아진 에너지 수요가 가격을 한층 더 말아 올릴텐데 과연 정부나 정치권에서는 국민들의 불만을 어떤식으로 잠재우면서 신재생 전환 정책을 추진해나갈지 아니면 그에 굴복해 뒤늦게나마 방향을 돌릴지 지켜봐야겠습니다.

물론 이제서야 방향을 턴해봤자 개발에서는 수년이 걸리기에 불가능하고 이란 핵합의, 러시아 제재 완화 와 같이 기존에 펼쳐오던 정책과 정 반대 방향으로 흘러가야하기에 엄청난 거부감이 들겠지만요.

'산업 - 친환경 & 신재생 > 풍력' 카테고리의 다른 글

| 글로벌 신재생 & 해상 풍력 투자 근황 (0) | 2022.06.18 |

|---|---|

| 글로벌 해상 풍력 시장 및 잠재성 그리고 화석 연료에 대한 생각. (0) | 2022.06.13 |

| 풍력 - 인수위의 순응, 풍력의 확대 (0) | 2022.04.19 |

| 풍력 - 거스를 수 없는 트렌드(탄소국경세) (2) | 2022.04.05 |

| 풍력 공부 (2) - 해상풍력 터빈 & 하부 구조물 & 케이블 (0) | 2022.03.18 |